シロアリは住宅に大きな被害をもたらす害虫として知られています。この昆虫は木材を食べる習性があり、早期に発見しなければ、建物の構造に深刻な影響を与えるのです。とくに進行が進むと家全体の耐久性が低下し、倒壊のリスクすらともなうこともあります。

そこで今回は、シロアリの基本知識、そして効果的な駆除・予防方法について詳しく解説します。大切な住まいをシロアリから守るための第一歩を踏み出しましょう。

CONTENTS

シロアリの基本知識

シロアリという名前から「白いアリ」を連想する方も多いですが、実際には種類によっては羽アリの段階で黒くなるものもあり、分類上はアリではなくゴキブリの仲間です。この意外な事実を知らない方は少なくありません。

シロアリは社会性昆虫であり、ひとつの巣には数万から数百万匹もの個体が暮らしています。一匹あたりの食害能力は小さくても、その数が膨大であるため、被害は甚大になります。

中には、黒い羽アリに見えるものもおり、一般的なクロアリとの区別が難しい場合も多々あります。そのため、気づかないうちに被害が進行し、発見時には大規模な修繕が必要になるケースも少なくありません。

シロアリの生態を理解することは、早期発見と対策に欠かせません。シロアリはゴキブリ目シロアリ科に分類され、ひとつのコロニーには王と女王が存在します。

女王は産卵を担い、そのほかの個体は主に働きアリや兵アリとして役割を果たします。働きアリは巣作りや餌の収集、幼虫の世話を担当し、兵アリは外敵から巣を守る役目を負っています。

主なシロアリの種類

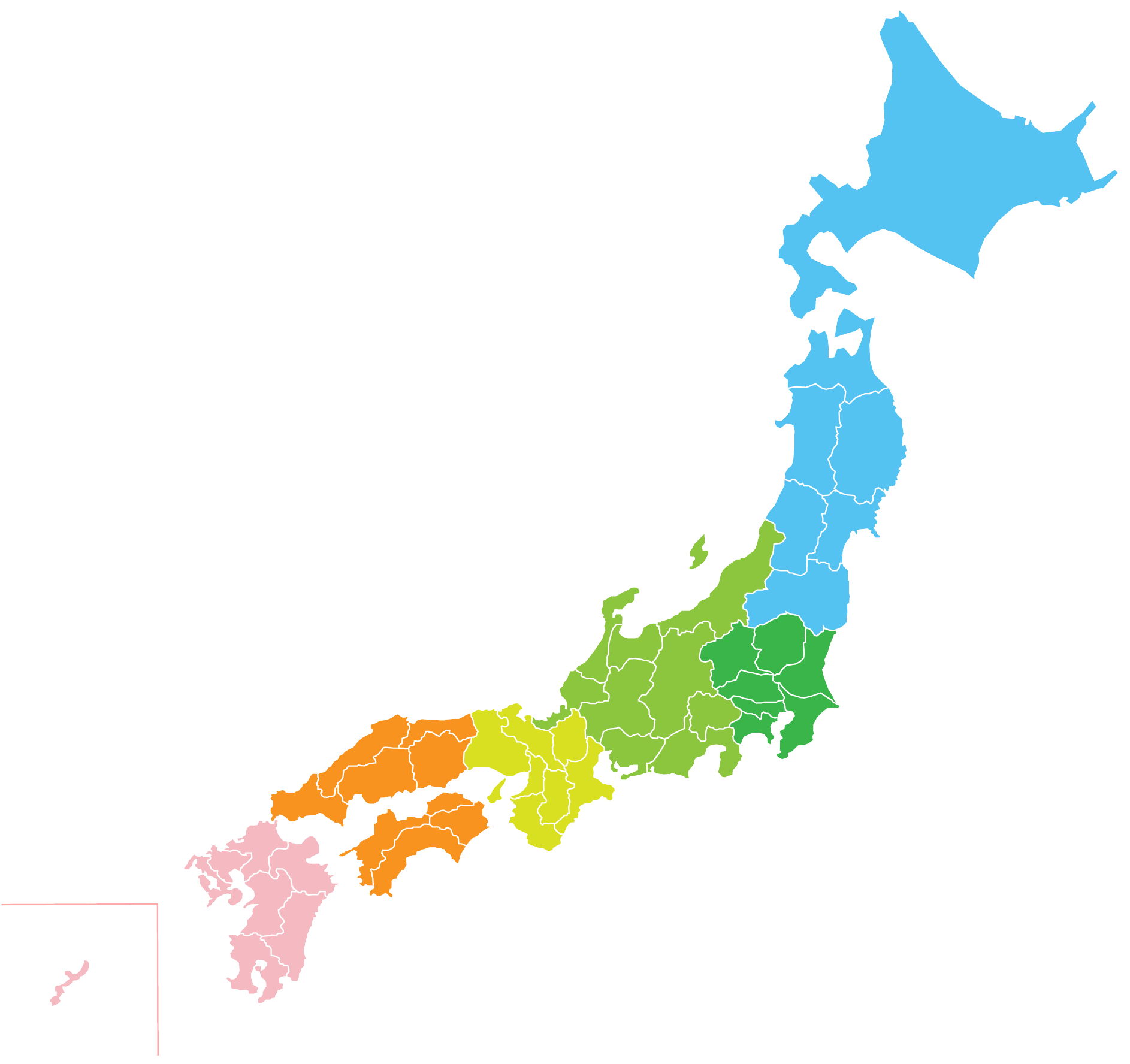

日本には約22種類のシロアリが生息していますが、とくに住宅に被害をおよぼすのはヤマトシロアリ、イエシロアリ、そして外来種のアメリカカンザイシロアリの3種類です。

ヤマトシロアリ

ヤマトシロアリは日本全土に分布しており、体長は7~10mmです。湿った木材を好む性質があり、とくに浴室や台所の床下など水回りに生息することが多いです。

体が乾燥に弱いため、湿気が多い場所での被害が中心です。ほかのシロアリにくらべ、寒さに弱いことも特徴です。木材だけでなく湿った畳や段ボールも好みます。

イエシロアリ

イエシロアリは主に温暖な太平洋沿岸地域に生息し、体長は12~16mmとやや大きめです。ヤマトシロアリに比べて乾燥に強く、新しい木材を好む傾向があります。

この種類はコロニーの規模が非常に大きく、被害の進行が速いため、とくに注意が必要です。水分を運ぶための蟻道が長いことでも知られており、乾燥している場所でも油断してはいけません。

アメリカカンザイシロアリ

この外来種は乾燥した木材を好むため、従来のシロアリ対策が通用しにくい場合があります。コロニーは比較的小さいものの、建物内に複数存在することがあり、駆除が困難です。

ひとつの巣に生息する個体数は少なめですが、1個体ずつの体長が大きいことでも知られています。

シロアリとクロアリの違い

シロアリとクロアリは見た目が似ているため、混同されることがよくあります。しかし、これらはまったく異なる昆虫です。クロアリはハチ目に属し、主に食材を狙う雑食性ですが、シロアリはゴキブリ目に属し、木材が主な餌です。

見た目の違いとしては、シロアリの触角が数珠状で胴体が寸胴、羽が4枚ともほぼ同じ大きさであるのに対し、クロアリの触角はL字型、胴体にはくびれがあり、後ろの羽が前の羽より小さいという特徴があります。

シロアリの見つけ方

シロアリの習性から発見する

シロアリが家に潜んでいるかどうかを確認するには、主に「蟻道(ぎどう)」や羽アリの痕跡を探すことがポイントとなります。まず確認すべきは、蟻道と呼ばれる柱に沿って作られた細長い土のトンネルのような道です。

蟻道は湿気が多い場所に作られやすく、とくに床下や水回りで見つかることが一般的です。シロアリは光や乾燥した場所が苦手なため、蟻道を作り移動します。この蟻道を壊して中を確認すると、シロアリが活動しているかどうかを確かめることができます。

また蟻道だけではなく、羽アリの存在もシロアリを見つける手がかりです。羽アリは巣を拡大するために、4月〜6月にかけて外へ飛び出します。そのため

羽アリが家の周囲や室内で目撃された場合、近くにもとの巣がある可能性が高いでしょう。

羽アリは移動範囲が限られているため、羽アリそのものが見えなくても、落ちた羽が散らばっている場合も同様に注意が必要です。住んでいる家に違和感がなくても、これらのポイントを確認することで、シロアリの存在を早期に発見する手がかりとなるでしょう。

家の異変でシロアリの存在を疑う

家の中の異変も、シロアリが潜んでいることを知らせるサインとなります。たとえば、床がきしむ、壁や柱を叩いたときに空洞音がするなどの現象です。

これはシロアリによって内部が食害され、木材がスカスカになっていることが原因です。空洞音がする場合、その近くでシロアリの被害が進行している可能性が高いと考えられます。

家屋の一部に変色や損傷が見られる場合も警戒が必要です。畳や木製の窓枠、柱がボロボロになったり、やわらかくなったりしている場合は、シロアリによる食害が原因かもしれません。シロアリが作る木材の亀裂には、蟻道と同じ固い土が詰まっていることが多いため見分けるポイントになります。

またゴマ粒のようなフンが木材の周辺に落ちている場合、アメリカカンザイシロアリという種類のシロアリが潜んでいる可能性を疑いましょう。

家の外周をチェックする

シロアリの巣を特定するには、家の外周をチェックすることも一つの方法です。家の外周の日陰や障害物の裏側は、シロアリが隠れやすい場所であり、繁殖を許してしまう原因になります。

高温多湿を好むシロアリは、庭の土やウッドデッキ、木製のガーデニング用品に潜むことがあり、庭で伐採した木の切り株や古い木材や放置されたダンボール箱なども、シロアリが巣を作りやすい場所です。

家の周りにシロアリを寄せ付けないためにも、不要な木材の置きっぱなしや、コンクリート基礎の通気口を塞がないよう風通しを良くしておくことがポイントです。

シロアリ被害の活動時期と兆候

虫といえば、夏が活動時期だと考える人は多いのではないでしょうか。実はシロアリの活動時期は、種類によって異なります。専門業者でない一般人では、シロアリの見分けはつきにくいものです。どの種類かは発生した時期を参考にしてみるとよいでしょう。

ヤマトシロアリは4月から5月に、イエシロアリは6月と7月、アメリカカンザイシロアリは7月から10月にかけてがおもな活動時期とされています。

シロアリには繁殖期がなく、女王は季節を通して巣のなかで産卵をしつづけています。そのため、上記の活動時期と該当しない11月から3月の期間は安心できるというわけではありません。

これらの活動時期は、厳密には羽アリが発生しやすい時期を指します。シロアリはコロニーが成熟し、アリの個体数が増えすぎると、羽アリが巣を飛び立ち、新たな巣を作ります。

また、羽アリが飛び立ったことは、巣が空になったことを意味しません。むしろ羽アリは繁殖行動が活発であることを示すため、近くに巣がある可能性が高いです。羽アリの飛び立ちは新しい被害の始まりを意味しますので、周囲の人のためにも注意が必要です。

ほかに、シロアリの被害を早期に発見するためには、次のような兆候に注意することが大切です。

蟻道(ぎどう)とは、シロアリが移動する際に作る土の通路のことを指します。とくに床下や壁の隙間、水回りのような湿気やすい場所にできやすいので注目しましょう。

また、床がきしんだり、壁や柱を叩いてみたときに空洞音がしたりしたときも注意しなければいけません。ご存知の通り、シロアリは家屋の木材をかじります。木材が内部から食害され、中身がなくなってしまうのです。

シロアリによる被害

シロアリによる主な被害

シロアリによる被害のなかで最も深刻なのは、木材の構造物を食害することで建物の耐久性が低下する点です。シロアリは柱や床材、壁材といった家の重要な木材を徐々に蝕みます。

とくに湿気が多い場所は、シロアリが繁殖しやすく、風呂や洗面所、トイレなどの水回りは典型的な被害箇所です。たとえば、古いタイル張りの風呂場では、内部の木材が土と接触していて、シロアリにとって格好の住処となります。

また地面と木部が接する玄関まわりや袖壁も注意が必要で、家の角に位置する作りの玄関も、湿気や構造的な問題から被害が進行しやすい箇所です。フローリングや畳の床下では、通風口の不適切な配置が原因で、柱や基礎がシロアリの住処となり損傷する事例も見られます。庭の杭や切り株、エアコンの室外機周辺など、風通しが悪い場所もシロアリの巣になりやすい環境です。

見過ごされやすい家への影響

シロアリによる被害は見た目に異常がなくても、構造の内部が空洞化していることが多く、見過ごされがちです。そのまま放置すれば修復費用が膨らむだけでなく、自然災害時の倒壊リスクも高まります。

たとえば、柱や壁内部の木材が侵食されると、家全体の耐震性が低下し、地震時に倒壊のリスクが高まります。日本のように地震が頻発する国では、人命に関わる深刻な問題となり得ることが考えられます。

また湿気を含む断熱材や電線の被覆などにもシロアリ被害の影響はあります。乾燥した断熱材はシロアリにとって最適な活動経路となり食害されるからです。

断熱材が劣化すると、家の断熱性能が低下し、冷暖房の効率が悪くなり光熱費が増加する可能性があります。また、電線の被覆をかじられることで、電気系統にトラブルが発生するリスクもあるでしょう。漏電や火災などの二次被害が引き起こされる場合もあるため、木材だけでない部分にも注意が必要です。

シロアリの被害は建物全体に及ぶ可能性があるため、外見からは分かりにくいことも多く、構造全体を考慮した専門家による点検や対策が求められます。

シロアリの被害に遭う確率

シロアリ被害に遭う確率は、築年数が経過するにつれて増加します。国土交通省補助事業の調査によると、築10年〜20年の建物がシロアリ被害の発生率を占めている結果となっています。

築年数が浅いから安心というわけでもなく、シロアリ予防工事の保証が切れた数年の物件でも、被害発生率が2%〜6%超という調査結果です。

また、基礎構造による差はあまりなく、布基礎でもベタ基礎でも経年とともに被害率は高まります。シロアリ被害は放置すると、住宅の耐久性や耐震性に影響を与えるため、定期的な予防工事や湿度管理が重要です。被害を防ぐためには、築年数が浅くても定期的な対策をすることが推奨されます。

シロアリの対策方法

シロアリがいることが発覚したら、以下の方法で進めましょう。シロアリ対策には、市販の薬剤を使用する方法と専門業者に依頼する方法があります。

市販薬剤を使用する

シロアリによる被害が初期段階であれば、市販の液剤やベイト剤を使用することで、ある程度の効果を期待できます。

液剤を使用する場合は、被害箇所だけでなく、木材の周辺部分もふくめて散布しましょう。ベイト剤は、家屋を囲むように設置する必要があります。

ただし、この方法はあまりおすすめではありません。シロアリは人目につきにくい場所に潜んでいることが多いのです。完全で確実な駆除を実現したい場合は、専門業者に依頼したほうがよいでしょう。

専門業者への依頼

確実な駆除を目指すなら、専門業者に依頼するのがおすすめです。業者は被害状況やシロアリの種類に応じて最適な方法を選び、専門機材を使って効率的に駆除を行います。

シロアリの駆除は基本的に、木部の処理と土壌に薬剤を散布する処理やシロアリにとって有害なベイト剤を摂食させるベイト工法などを行います。

また、シロアリを処理した後の処理も重要です。家屋をシロアリが好まない環境にすることで、再び発生することを防ぐことができるのです。

シロアリが好むのは、キノコ類が発生しやすいような、ジメジメして暗く、養分が豊富な場所です。専門業者は、この条件がそろった箇所に防蟻処理と木材の防腐処理を施すのです。

依頼する場合は、事前にしっかりした説明を行う業者を選びましょう。親身にアフターフォローを行う業者の場合、施工後の保証が付く場合が多いため、安心感が得られます。

選定する時には事前説明や見積もり内容をよく確認し、じっくり検討しましょう。

シロアリ駆除に補助金はあるの?

シロアリ駆除は補助金の対象にならない

国と自治体では、さまざまな工事や修理などにかかった費用に対して、補助金や助成金を設けており、手続きを踏めば一部を支給してくれる場合があります。しかし現在、どの自治体でもシロアリ駆除を対象とした補助金や助成金は設けていません。

また、人間や家畜に害を与える虫を「衛生害虫」と呼称し、これの駆除費用を一部支給する「害虫駆除補助金」を設けている自治体もあります。こちらの対象となる害虫は、スズメバチ、カメムシ、ダニなどとなっており、残念ながらシロアリは含まれていません。

シロアリ駆除に適用される保険はある?

では、個人で加入している保険の中に、シロアリ駆除費用を支給対象としているものはあるのでしょうか。

個人向けに設定されている住宅関連の保険には、火災保険と住宅総合保険の2種類があります。しかし、どちらも建物や家具が損害を受けたときに補償が受けられる、という内容です。シロアリは、確かに建物や場合によっては家具にも被害を与える可能性がありますが、確認できる範囲では補償対象には入っていないようです。

レアケースですが「自然災害が原因で建物に雨漏りが発生し、その影響で木材が腐ってしまい、結果シロアリが発生した」という場合に、火災保険が適用される可能性があります。

ただし、保険を適用させるためは「雨漏りの原因となった自然災害が起こる前は、木材は腐っておらずシロアリ被害がなかった」ということを明確に証明しなければなりません。これは至難の業となりますので、結論としては、シロアリ駆除で火災保険が適用されるケースはほぼない、と言っていいでしょう。

シロアリ駆除は雑損控除の適用対象になる

シロアリ駆除には補助金も保険適用もありませんが、シロアリ駆除にかかった費用を「雑損控除」として差し引き、確定申告することは可能です。この申告によって、所得税の還付が受けられます。

雑損控除とは、災害や盗難などで財産に損失が発生した場合、一定金額を所得から差し引ける制度です。この控除を受けるためには「資産の所有者が納税者または納税者と生計を共にする配偶者やその他の親族で年間の総所得金額等が48万円以下の人」「棚卸資産もしくは事業用固定資産等または生活に通常必要でない資産のいずれにも該当しない資産であること」という条件が発生します。

また、雑損控除の適用は、震災・風水害などにはじまる自然災害、火災などの人為的な災害、害虫などの生物による災害、盗難、横領のいずれかによる損害に限られます。自然災害の場合は「罹災証明書」または「被災証明書」の提出が求められます。

シロアリ駆除で雑損控除を受ける場合、専門業者による駆除が対象です。自力で駆除した際にかかった費用や、シロアリの発生を予防するための措置は対象になりません。

詳しくは、税務署または税理士に相談してみましょう。

市販のシロアリ駆除剤の種類

シロアリの駆除剤は成分によって大きく分けて4種類あります。

対象のシロアリに直接撒いて効果を発揮するものや、薬に接触してしばらく時間が経ってから効果が出てくるもの、別のシロアリに効果が波及していくもの、毒エサとして巣に持ち帰り仲間のシロアリを巻き添えにしていくタイプもあります。

扱いやすさやほかの動物に対する毒性も異なるため、使用する前に確認しておきましょう。

ピレスロイド系

ピレスロイド系は、駆除対象の表面や口から成分が入っていき、神経を麻痺させる効力があります。天然の殺虫成分に似ている薬剤です。

使用料は微量で十分な効果があるため、広範囲に散布することが可能です。

一定の体温を保つことができる動物の体内に入った場合、すぐ分解されて排泄されるため、心配がありません。生物による濃度の濃縮や残留といった環境汚染の影響が少ない薬剤といえます。

普通の環境では、空気や光に触れると分解しやすい性質があり、役割を終えたらすぐに消えてしまう薬剤です。

ただし、シロアリが嫌って近づかない効果もあるため、しっかり駆除するには、対象の体に薬の成分が付着する必要があります。薬剤が対象の体に触れなければ、効果はありません。

ピレスロイド系は撒けばすぐ効果が出て、対象を駆除してくれる薬剤です。毒性も残らず、すぐに分解されるため、安心して使える薬剤といえるでしょう。

ネオニコチノイド系

ネオニコチノイド系も、シロアリの神経に作用して駆除します。木の防腐効果もあるようです。

水に溶けやすく植物の中に吸収されやすいため、殺虫成分が植物全体に移っていき、長期的にシロアリを寄せ付けない特徴がある薬です。

また、シロアリが嫌う成分が含まれていないため、薬剤から逃げる行動を取りません。撒いておけば、自ら接触して駆除されるのです。

薬剤の効果は後から出てきます。そのため、薬剤に触れたシロアリが仲間のシロアリと接触すれば効果が伝播していき効率的に可能です。薬剤が届かないところに潜んでいる場合でも、効率的に駆除できます。

さらに、ニコチノイド系は揮発性が低いため、散布すると紀伊rとして浮遊した後、地面に落ちてきます。そのため、建物内で使用しても飛び散るエリアが狭いのです。薬独特の臭気はほぼなく、散布後も違和感を感じにくいでしょう。

扱いやすく高い効果を発揮するため、個人で駆除する際は、薬剤散布に慣れていない人でも扱えるネオニコチノイド系が良いと考えられています。作られる方法や工程によって名前が違うこともあるため、よく調べてから購入するといいでしょう。

フェニルピラゾール系

フェニルピラゾール系も、シロアリの神経活動を邪魔して駆除します。

ほかの薬剤よりも少量で十分な効果が得られます。シロアリが嫌う成分を含んでいないため、薬剤に触れたシロアリが別のシロアリに接触することで駆除効果を拡大していきます。

また、毒性が強いため、魚類を飼っている家やペット、小さなお子様がいる家庭で使う場合は注意が必要です。

高い駆除効果が期待できますが、製品によって性能が異なるため、使用する前に説明書を読んだり、説明を受けたりするべき薬剤です。

ベイト剤

ベイト剤は毒の餌です。シロアリが食べることで駆除効果を発揮します。

そのため、その場で駆除するのではなく、毒の餌を巣に持って帰ってもらうことで一網打尽にします。

また、シロアリは仲間の亡骸を食べる習性があり、巣に帰ったシロアリが死ぬとほかのシロアリに殺虫効果が伝播し、連鎖的に駆除が可能です。

スプレーや薬剤散布が困難な場所でも効果が発揮します。

さらに、ベイト剤の効果をフルに活用したベイト工法という仕組みも考案されています。一定の間隔でベイト剤を入れた容器を地面に埋設し効率的に毒エサを巣に持ち帰ってもらうのです。

薬剤を対象エリアに散布する必要がなく、建物の形状に関係なく設置できるため、汎用性の高い方法です。

ベイト剤はシロアリの生態を利用した罠といえるでしょう。

市販のシロアリ駆除剤を選ぶポイント

駆除剤を選ぶには、複数のポイントがあります。最低でも、シロアリの性質を正しく知るために種類を特定し、散布するエリアを限定する行動は必要といえるでしょう。

安全や周りの環境への配慮も必要です。自分でやるのが心配なら専門家に頼む方法もあります。

シロアリの種類を特定

日本に生息しているシロアリは20種類を超えます。活動する場所や習性が異なるため、適切に駆除するには、対象がどのような特徴を持つのか、突き止める必要があるのです。

最も可能性が高い種類がミゾガシラシロアリ科です。地面の中から拠点を広げて建物に侵入するタイプといわれています。

地下シロアリとも呼ばれており、ヤマトシロアリ族とイエシロアリ族の2種類がこのカテゴリーに入ります。

ヤマトシロアリは木材を好み、住宅に侵入するため、内装で使われる柱などで発見されるようです。

日本全国に広く分布しており、よく発見されるのがヤマトシロアリと考えられています。

一方、イエシロアリは、木造建築の被害が大きい種類です。寒さを苦手としているため、北は神奈川県や千葉県の沿岸部までが活動域になっており、東日本ではあまり見かけません。温暖な地域で被害が確認されています。

この2つを見分けるには、巣の中にいる兵隊アリの特徴を分析するのがベストです。頭の形が卵型ならイエシロアリ、角ばっているならヤマトシロアリです。

駆除剤を選ぶには、正確に分析しましょう。ベイト剤を地面に埋設しても、相手がイエシロアリなら、十分な効果が発揮されない可能性があります。

このように、シロアリには多くの種類があります。ただし、性質はそれぞれ異なるため、正確に把握して効率的に駆除方法を選択する必要があるでしょう。

駆除するエリアを決める

駆除剤を撒く範囲を決めましょう。駆除剤の中には、対象の体に直接薬が触れないと効果が出ないタイプがあります。

そのため、確実に駆除するなら、被害を受けている箇所やシロアリの巣を限定する必要があるのです。

具体的には、床下の湿気がたまっている場所を探すといいでしょう。水漏れがある場合、床下の湿度が上昇して、シロアリにとって快適になっている可能性があります。

木材の表面はまったく問題がなくても、ドライバーのように先端が固いものでついてみると崩れてしまう場合があります。木材が簡単に崩れたら、シロアリが中で活動している可能性が高いとみていいでしょう。

床下や壁の中にある柱などに被害があった場合、害虫駆除の経験があまりない人は毒性がなく扱いやすい駆除剤がおすすめです。薬剤は粉末やスプレーなど、散布の方法が豊富にあり、自分が使いやすい方法で散布してください。

ただし、床下は態勢を低く保つ必要があり、水がある場合は感電する危険もあるため、細心の注意を払ってください。

安全・環境を考える

住宅内で薬剤を使用するときは慎重に行う必要があります。小さなご家族がいる場合では、毒性のないものがベストな選択です。

また、使用する前に、よく説明書を読むことは鉄則です。

使用した後は換気しましょう。薬が体に触れないよう、準備しておきます。

さらに、環境に配慮するため、すぐ分解される薬剤を選ぶといいでしょう。

専門家の意見を仰ぐ

専門家の意見を聞くことも重要です。シロアリを確実に駆除するには、習性を把握したり、適切な薬剤を選んだり、効果的な散布方法を検討したりできるノウハウが必要です。

安全に対応するには家の構造を把握し、丁寧に作業する必要があります。

そのため、シロアリや住宅に詳しくない人が行うのは、難易度が高いといえるでしょう。

不安があるなら、業者に相談するべきです。駆除の経験が豊富な業者に依頼すれば、シロアリを効率的に駆除してくれるでしょう。

業者を選ぶ際は、建物の構造に詳しいところを選ぶべきです。シロアリは水漏れや結露と深い関係があります。建物の構造に深い知見がないと、十分な成果が得られません。

このように、害虫駆除では専門機関に相談したり委託したりすることも重要な選択肢になります。自分でやるのが不安な人は専門家に意見を求めましょう。

まとめ

本記事では、シロアリ被害を防ぐための基礎知識について解説しました。シロアリは畳や段ボールなどもふくむ木材と、湿気の多い箇所に繁殖しやすいことがわかりました。完全に駆除し、予防措置もとったからといって安心してはいけません。再び発生しないように、定期的な対策を行うことが重要です。シロアリ被害を防ぐには、普段から湿気対策を行い、定期的な点検を実施することが重要です。とくに築年数が経過した建物や湿気が溜まりやすい家屋では、注意が必要です。専門業者による点検を定期的に受けることで、被害を未然に防ぎ、大切な住まいを守ることができます。シロアリ対策は、早期発見と迅速な対応が鍵です。適切な知識を身につけて、被害を最小限に抑えましょう。